Louis-Ferdinand Céline

Données clés

| Nom de naissance | Louis Ferdinand Destouches1 |

|---|---|

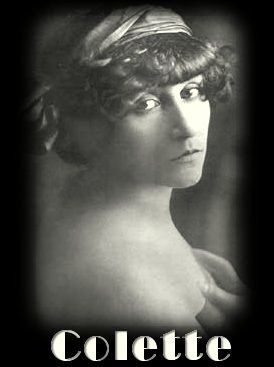

| Autres noms | Céline |

| Activités | romancier, essayiste, médecin |

| Naissance | 27 mai 1894 Courbevoie, France |

| Décès | 1er juillet 1961 (à 67 ans) Meudon, France |

| Langue d'écriture | Français |

| Genres | roman, essai |

| Distinctions | Prix Renaudot 1932 |

Louis Ferdinand Destouches, né le 27 mai 1894 à Courbevoie, département de la Seine, et mort le 1er juillet 1961 à Meudon, plus connu sous son nom de plume Louis-Ferdinand Céline (prénom de sa grand-mère et l'un des prénoms de sa mère), généralement abrégé en Céline, est un médecin et écrivain français, le plus traduit et diffusé dans le monde parmi ceux du XXe siècle après Marcel Proust.

Sa pensée pessimiste est teintée de nihilisme. Controversé en raison de ses pamphlets antisémites, c'est un « écrivain engagé »2, d'une proximité coupable avec les collaborationnistes3. Il est cependant, en tant qu'écrivain, considéré comme l'un des plus grands novateurs de la littérature française du XXe siècle, introduisant un style elliptique personnel et très travaillé qui emprunte à l'argot et tend à s'approcher de l'émotion immédiate du langage parlé.

Biographie

Jeunesse en région parisienne

Louis Ferdinand Auguste Destouches naît à Courbevoie, au 11, rampe du Pont-de-Neuilly (aujourd'hui chaussée du Président-Paul-Doumer). Il est le fils de Fernand Destouches (Le Havre 1865 - Paris 1932), issu du côté paternel d'une famille de petits commerçants et d'enseignants d'origine normande installés au Havre et bretonne du côté maternel, et de Marguerite Guillou (Paris 1868 - Paris 1945), propriétaire d'un magasin de mode , issue d'une famille bretonne venue s'installer en région parisienne pour travailler comme artisans, et de petits commerçants. Il est baptisé le 28 mai 1894 avant d'être confié à une nourrice. Son père est employé d'assurances et « correspondancier » selon les propres mots de l'écrivain et a des prétentions nobiliaires (parenté revendiquée plus tard par son fils avec le chevalier Destouches, immortalisé par Jules Barbey d'Aurevilly), et sa mère est commerçante en dentelles dans une petite boutique du Passage Choiseul, dont j'ai ramené

, issue d'une famille bretonne venue s'installer en région parisienne pour travailler comme artisans, et de petits commerçants. Il est baptisé le 28 mai 1894 avant d'être confié à une nourrice. Son père est employé d'assurances et « correspondancier » selon les propres mots de l'écrivain et a des prétentions nobiliaires (parenté revendiquée plus tard par son fils avec le chevalier Destouches, immortalisé par Jules Barbey d'Aurevilly), et sa mère est commerçante en dentelles dans une petite boutique du Passage Choiseul, dont j'ai ramené les images suivantes en 2010.

les images suivantes en 2010.

Ses parents déménagent en 1897 et s'installent à Paris, d'abord rue de Babylone puis, un an plus tard, rue Ganneron et enfin, durant l'été 1899, passage Choiseul, dans le quartier de l'Opéra, où Céline passe toute son enfance dans ce qu'il appelle sa « cloche à gaz » en référence à l'éclairage de la galerie par la multitude de becs à gaz au début du XXe siècle.

En 1900, il entre à l'école communale du square Louvois. Après cinq ans, il intègre une école catholique durant une année avant de revenir à un enseignement public. Il reçoit une instruction assez sommaire, malgré deux séjours linguistiques en Allemagne d'abord, à Diepholz pendant un an puis à Karlsruhe, et en Angleterre ensuite. Il occupe de petits emplois durant son adolescence, notamment dans des bijouteries, et s'engage dans l'armée française en 1912, à 18 ans, par devancement d'appel.

Première Guerre mondiale et Afrique

Il rejoint le 12e régiment de cuirassiers à Rambouillet. Il utilisera ses souvenirs d'enfance dans Mort à crédit  et ses souvenirs d'incorporation dans Voyage au bout de la nuit ou encore dans Casse-pipe (1949). Il est promu brigadier en 1913, puis maréchal des logis le 5 mai 1914.

et ses souvenirs d'incorporation dans Voyage au bout de la nuit ou encore dans Casse-pipe (1949). Il est promu brigadier en 1913, puis maréchal des logis le 5 mai 1914. Quelques semaines avant son vingtième anniversaire, il est ainsi sous-officier.

Quelques semaines avant son vingtième anniversaire, il est ainsi sous-officier.

Trois mois plus tard, son régiment participe aux premiers combats de la Première Guerre mondiale en Flandre-Occidentale. Pour avoir accompli une liaison risquée dans le secteur de Poelkapelle au cours de laquelle il est grièvement blessé à l'épaule droite – et non à la tête, contrairement à une légende tenace qu'il avait lui-même répandue, affirmant avoir été trépané6 –, et dès l'automne 1914 avoir eu le tympan abîmé7, il sera décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent, et de la Médaille militaire, le 24 novembre 1914. Ce fait d'armes sera relaté dans L'Illustré national.

dans L'Illustré national.

Réopéré en janvier 1915, il est déclaré inapte au combat, et est affecté comme auxiliaire au service des visas du consulat français à Londres (dirigé par l'armée en raison de l'état de siège), puis réformé après avoir été déclaré handicapé

du consulat français à Londres (dirigé par l'armée en raison de l'état de siège), puis réformé après avoir été déclaré handicapé à 70 % en raison des séquelles de sa blessure. L'expérience de la guerre jouera un rôle décisif dans la formation

à 70 % en raison des séquelles de sa blessure. L'expérience de la guerre jouera un rôle décisif dans la formation de son pacifisme et de son pessimisme. Il se marie, à Londres, avec Suzanne Nebout, le 19 janvier 1916, puis contracte un engagement avec une compagnie de traite qui l'envoie au Cameroun, où il part surveiller des plantations. Malade, il rentre en France en 19175.

de son pacifisme et de son pessimisme. Il se marie, à Londres, avec Suzanne Nebout, le 19 janvier 1916, puis contracte un engagement avec une compagnie de traite qui l'envoie au Cameroun, où il part surveiller des plantations. Malade, il rentre en France en 19175.

Rencontre importante qui complète sa formation

importante qui complète sa formation intellectuelle : il travaille en 1917-1918 auprès du savant-inventeur-journaliste-conférencier Henry de Graffigny. Embauchés ensemble par la mission Rockefeller, ils parcourent la Bretagne en 1918 pour une campagne de prévention de la tuberculose.

intellectuelle : il travaille en 1917-1918 auprès du savant-inventeur-journaliste-conférencier Henry de Graffigny. Embauchés ensemble par la mission Rockefeller, ils parcourent la Bretagne en 1918 pour une campagne de prévention de la tuberculose.

La formation du médecin![CELINE à 21 ans (1915)]()

Après la guerre, Louis-Ferdinand Destouches se fixe à Rennes. Il épouse Édith Follet, la fille du directeur de l'école de médecine de Rennes , le 10 août 1919 à Quintin (Côtes-du-Nord). Celle-ci donne naissance à son unique fille, Colette Destouches, le 15 juin 1920. Il prépare alors le baccalauréat, qu'il obtiendra en 1919, puis poursuit des études de médecine de 1920 à 1924 en bénéficiant des programmes allégés réservés aux anciens combattants. Sa thèse de doctorat de médecine, « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » (soutenue en 1924), sera plus tard considérée comme sa première œuvre littéraire.

, le 10 août 1919 à Quintin (Côtes-du-Nord). Celle-ci donne naissance à son unique fille, Colette Destouches, le 15 juin 1920. Il prépare alors le baccalauréat, qu'il obtiendra en 1919, puis poursuit des études de médecine de 1920 à 1924 en bénéficiant des programmes allégés réservés aux anciens combattants. Sa thèse de doctorat de médecine, « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » (soutenue en 1924), sera plus tard considérée comme sa première œuvre littéraire.

Il publie La Quinine en thérapeutique (1925). Après son doctorat, il est embauché à Genève par la fondation Rockefeller qui subventionne un poste de l'Institut d'hygiène de la SDN, fondé et dirigé par le Dr Rajchman. Sa famille ne l'accompagne pas. Il effectue plusieurs voyages en Afrique et en Amérique avec des médecins. Cela l'amène notamment à visiter les usines Ford au cours d'un séjour à Détroit qui dure un peu moins de 36 heures, le temps pour lui d'être vivement impressionné par le fordisme et plus largement par l'industrialisation. Contrairement à la légende souvent reprise, il n'a jamais été conseiller médical de la société des automobiles

de l'Institut d'hygiène de la SDN, fondé et dirigé par le Dr Rajchman. Sa famille ne l'accompagne pas. Il effectue plusieurs voyages en Afrique et en Amérique avec des médecins. Cela l'amène notamment à visiter les usines Ford au cours d'un séjour à Détroit qui dure un peu moins de 36 heures, le temps pour lui d'être vivement impressionné par le fordisme et plus largement par l'industrialisation. Contrairement à la légende souvent reprise, il n'a jamais été conseiller médical de la société des automobiles Ford à Détroit.

Ford à Détroit.

Son contrat à la SDN n'ayant pas été renouvelé, il est engagé, après avoir envisagé d'acheter une clinique en banlieue parisienne et un essai d'exercice libéral de la médecine, par le dispensaire de Bezons (1940-1944) où il effectue quatre vacations de deux heures par semaine pour lesquelles il est payé 2 000 F par mois. Il y rencontre

de deux heures par semaine pour lesquelles il est payé 2 000 F par mois. Il y rencontre Albert Sérouille et lui fera même une fameuse préface à son livre Bezons à travers les âges. Pour compléter ses revenus, il occupera un poste polyvalent de concepteur de documents publicitaires, de spécialités pharmaceutiques et même de visiteur médical dans trois laboratoires pharmaceutiques.

Albert Sérouille et lui fera même une fameuse préface à son livre Bezons à travers les âges. Pour compléter ses revenus, il occupera un poste polyvalent de concepteur de documents publicitaires, de spécialités pharmaceutiques et même de visiteur médical dans trois laboratoires pharmaceutiques.

Elizabeth Craig

En 1926, il rencontre à Genève Elizabeth Craig (1902-1989), une danseuse américaine, qui sera la plus grande passion de sa vie. C'est à elle, qu'il surnommera « l'Impératrice », qu'il dédiera Voyage au bout de la nuit. Elle le suit à Paris, rue Lepic, mais le quitte en 1933, peu après la publication du Voyage.

à Genève Elizabeth Craig (1902-1989), une danseuse américaine, qui sera la plus grande passion de sa vie. C'est à elle, qu'il surnommera « l'Impératrice », qu'il dédiera Voyage au bout de la nuit. Elle le suit à Paris, rue Lepic, mais le quitte en 1933, peu après la publication du Voyage.  Il partira à sa recherche en Californie, mais ce sera pour apprendre qu'elle a épousé Ben Tankel qui se trouve être Juif ; après quoi on n'entendra plus parler d'elle jusqu'en 1988, date à laquelle l'universitaire américain Alphonse Juilland la retrouvera, quelques jours avant Jean Monnier, qui était sur sa trace également. Elle affirmera alors dans une interview qu'elle craignait qu'en perdant sa beauté avec l'âge, elle finisse par ne plus rien représenter pour lui.

Il partira à sa recherche en Californie, mais ce sera pour apprendre qu'elle a épousé Ben Tankel qui se trouve être Juif ; après quoi on n'entendra plus parler d'elle jusqu'en 1988, date à laquelle l'universitaire américain Alphonse Juilland la retrouvera, quelques jours avant Jean Monnier, qui était sur sa trace également. Elle affirmera alors dans une interview qu'elle craignait qu'en perdant sa beauté avec l'âge, elle finisse par ne plus rien représenter pour lui.

La formation de l'écrivain]

Comme beaucoup d'écrivains, Céline a su habilement bâtir toute une série de mythes sur sa personnalité . En même temps que Voyage au bout de la nuit, Céline écrivait des articles pour une revue médicale (La Presse médicale) qui ne correspondent pas à l'image de libertaire qu'on s'est faite de lui. Dans le premier des deux articles publiés dans cette revue en mai 1928, Céline vante les méthodes de l'industriel américain Henry Ford, méthodes consistant à embaucher de préférence « les ouvriers tarés physiquement et mentalement » et que Céline appelle aussi « les déchus de l'existence ». Cette sorte d'ouvriers, remarque Céline, « dépourvus de sens critique et même de vanité élémentaire », forme « une main-d’œuvre stable et qui se résigne mieux qu'une autre ». Céline déplore qu'il n'existe rien encore de semblable en Europe, « sous des prétextes plus ou moins traditionnels, littéraires, toujours futiles et pratiquement désastreux ».

. En même temps que Voyage au bout de la nuit, Céline écrivait des articles pour une revue médicale (La Presse médicale) qui ne correspondent pas à l'image de libertaire qu'on s'est faite de lui. Dans le premier des deux articles publiés dans cette revue en mai 1928, Céline vante les méthodes de l'industriel américain Henry Ford, méthodes consistant à embaucher de préférence « les ouvriers tarés physiquement et mentalement » et que Céline appelle aussi « les déchus de l'existence ». Cette sorte d'ouvriers, remarque Céline, « dépourvus de sens critique et même de vanité élémentaire », forme « une main-d’œuvre stable et qui se résigne mieux qu'une autre ». Céline déplore qu'il n'existe rien encore de semblable en Europe, « sous des prétextes plus ou moins traditionnels, littéraires, toujours futiles et pratiquement désastreux ».

Dans le deuxième article, publié en novembre 1928, Céline propose de créer des médecins-policiers d'entreprise, « vaste police médicale et sanitaire » chargée de convaincre les ouvriers « que la plupart des malades peuvent travailler » et que « l'assuré doit travailler le plus possible avec le moins d'interruption possible pour cause de maladie ». Il s'agit, affirme Céline, d'« une entreprise patiente de correction et de rectification intellectuelle » tout à fait réalisable pourtant car « Le public ne demande pas à comprendre, il demande à croire. » Céline conclut sans équivoque : « L'intérêt populaire ? C'est une substance bien infidèle, impulsive et vague. Nous y renonçons volontiers. Ce qui nous paraît beaucoup plus sérieux, c'est l'intérêt patronal et son intérêt économique, point sentimental. » On peut toutefois s'interroger sur la correspondance entre ces écrits et les réels sentiments de Céline, sur le degré d'ironie de ces commentaires « médicaux » (ou sur une éventuelle évolution) car, quelques années plus tard, plusieurs passages de Voyage au bout de la nuit dénonceront clairement l'inhumanité du système capitaliste en général et fordiste en particulier.

» chargée de convaincre les ouvriers « que la plupart des malades peuvent travailler » et que « l'assuré doit travailler le plus possible avec le moins d'interruption possible pour cause de maladie ». Il s'agit, affirme Céline, d'« une entreprise patiente de correction et de rectification intellectuelle » tout à fait réalisable pourtant car « Le public ne demande pas à comprendre, il demande à croire. » Céline conclut sans équivoque : « L'intérêt populaire ? C'est une substance bien infidèle, impulsive et vague. Nous y renonçons volontiers. Ce qui nous paraît beaucoup plus sérieux, c'est l'intérêt patronal et son intérêt économique, point sentimental. » On peut toutefois s'interroger sur la correspondance entre ces écrits et les réels sentiments de Céline, sur le degré d'ironie de ces commentaires « médicaux » (ou sur une éventuelle évolution) car, quelques années plus tard, plusieurs passages de Voyage au bout de la nuit dénonceront clairement l'inhumanité du système capitaliste en général et fordiste en particulier.

C'est toute cette partie de sa vie qu'il relate à travers les aventures de son antihéros Ferdinand Bardamu, dans son roman le plus connu, le premier, Voyage au bout de la nuit (1932), pour lequel il reçoit le prix Renaudot, après avoir manqué de peu le prix Goncourt (ce qui provoquera la démission de Lucien Descaves du jury du Goncourt).

à travers les aventures de son antihéros Ferdinand Bardamu, dans son roman le plus connu, le premier, Voyage au bout de la nuit (1932), pour lequel il reçoit le prix Renaudot, après avoir manqué de peu le prix Goncourt (ce qui provoquera la démission de Lucien Descaves du jury du Goncourt).

Son éditeur esi le belge Robert DENOEL qui sera assassiné après la guerre

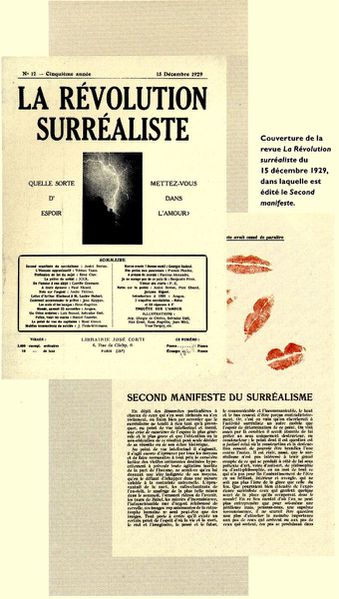

Robert Denoël commence son activité éditoriale en juillet 1928 en s’associant à l'Américain Bernard Steele pour fonder à Paris les « éditions Denoël et Steele ». Durant les années 1930, il se fait connaître comme un éditeur de grand talent publiant des textes d'Antonin Artaud, Roger Vitrac, Louis Aragon, Elsa Triolet, Jean Genet, Nathalie Sarraute, Charles Braibant, Paul Vialar, Sigmund Freud, René Allendy, Otto Rank... et particulièrement Louis-Ferdinand Céline et divers auteurs d'extrême droite comme Lucien Rebatet, Robert Brasillach ou Adolf Hitler. Il dirige également de 1934 à 1939 la maison d'édition La Bourdonnais qui fera paraître une cinquantaine de titres. À partir de 1937, Steele, qui craint la montée de l'antisémitisme en France, part pour les États-Unis dans sa famille très aisée. Denoël poursuit sous le nom les éditions Denoël.

d'édition La Bourdonnais qui fera paraître une cinquantaine de titres. À partir de 1937, Steele, qui craint la montée de l'antisémitisme en France, part pour les États-Unis dans sa famille très aisée. Denoël poursuit sous le nom les éditions Denoël.

Grand admirateur de Céline, il fait l'éloge, dans le cahier jaune, en novembre 1941, de la noblesse de la haine propre à l'auteur de Bagatelle pour un massacre1. Denoël est tué à la Libération, le 2 décembre 1945, dans des conditions troubles. Il est touché par une balle de revolver, au sortir de sa voiture garée à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle à Paris. Des papiers importants - tel un dossier établissant le comportement collaborationniste de tous les éditeurs parisiens pendant la guerre, rédigé pour préparer sa défense dans un procès intenté à sa maison

garée à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle à Paris. Des papiers importants - tel un dossier établissant le comportement collaborationniste de tous les éditeurs parisiens pendant la guerre, rédigé pour préparer sa défense dans un procès intenté à sa maison d'édition - et une valise contenant des pièces et des lingots d'or disparaissent de sa voiture

d'édition - et une valise contenant des pièces et des lingots d'or disparaissent de sa voiture . Il est accompagné de Jeanne Loviton. Ils vont au théâtre. Un pneu crève. Jeanne va chercher du secours. Quand elle revient, Denoël est mort..... et voyez ci-dessous

. Il est accompagné de Jeanne Loviton. Ils vont au théâtre. Un pneu crève. Jeanne va chercher du secours. Quand elle revient, Denoël est mort..... et voyez ci-dessous

Zones d'ombre autour de l'assassinat de Robert Denoël

Sa maison d'édition est devenue la propriété de Jeanne Loviton, qui après avoir été l'épouse de Pierre Frondaie puis la maîtresse de Paul Valéry, était devenue la sienne. Cette dernière, moins d'un an après l'assassinat de Denoël, a revendu 90 % des parts à Gaston Gallimard, l'adversaire acharné de Denoël. Au cours des nombreux procès autour de l'assassinat et la succession de Denoël sont apparus les noms de personnalités entendues comme témoins tels l'avocat Pierre Roland-Lévy, proche du Parti communiste français, alors chef de cabinet du ministre du Travail,Ambroise Croizat, et qui a été promu en 1947 membre du Conseil supérieur de la magistrature ; Guillaume Hanoteau, avocat radié du Barreau de Paris, qui devint ensuite dramaturge puis journaliste à Paris-Match en 1952; Jeanne Loviton, écrivain sous le pseudonyme de Jean Voilier. Celle-ci est morte en 1996. Cécile Denoël, l'épouse est morte dans le Midi de la France en 1980. Son fils, Robert Denoël Jr, épousa Arlette Aubinière qui lui donna deux fils, Patrice et Olivier4.

Le 1er octobre 1933, Céline prononce à Médan, sur l'invitation de Lucien Descaves, un discours intitulé « Hommage à Zola » lors de la commémoration annuelle de la mort de l'écrivain, qui demeure la seule allocution publique littéraire de sa carrière. À cette époque, en raison de la publication du Voyage, Céline est particulièrement apprécié des milieux de gauche qui voient en lui un porte-parole des milieux populaires et un militant anti-militariste.

L'époque des pamphlets antisémites

À la fin des années 1930, alors qu'il est en contact avec Arthur Pfannstiel, un critique d'art et traducteur travaillant pour le Welt-Dienst (service mondial de propagande nazi anti-maçonnique et antisémite), organe auprès duquel il se renseigne, Céline publie deux pamphlets fortement marqués par un antisémitisme virulent9 : Bagatelles pour un massacre (1937) et L'École des cadavres (1938).

Il présente lui-même ces ouvrages ainsi :

- « Je viens de publier un livre abominablement antisémite, je vous l'envoie. Je suis l'ennemi n° 1 des juifs ».

Dès la fin des années 1930, Céline se rapproche des milieux d'extrême droite français pro-nazis, en particulier de l'équipe du journal de Louis Darquier de Pellepoix, La France enchaînée.

L'Occupation]

Sous l'Occupation, Céline envoie des lettres aux journaux collaborationnistes, certaines y sont publiées. Il y fait preuve d'un antisémitisme violent. Par exemple, le 4 septembre 1941, le journal collaborateur Notre combat pour la nouvelle France socialiste publie un article intitulé « Céline nous parle des Juifs » : Céline y déclare

- « Pleurer, c'est le triomphe des Juifs ! Réussit admirablement ! Le monde à nous par les larmes ! 20 millions de martyrs bien entrainés c'est une force ! Les persécutés surgissent, hâves, blêmis, de la nuit des temps, des siècles de torture... »

Visitant l'exposition « Le Juif et la France », Céline reproche à Sézille d'avoir éliminé de la librairie de l'exposition Bagatelles pour un massacre et L'École des cadavres. Ces ouvrages sont controversés jusque  chez les nazis : si Karl Epting, directeur de l'Institut allemand de Paris décrit Céline comme « un de ces Français qui ont une relation

chez les nazis : si Karl Epting, directeur de l'Institut allemand de Paris décrit Céline comme « un de ces Français qui ont une relation profonde avec les sources de l'esprit européen », Bernard Payr, qui travaille au service de propagande en France occupée se plaint du fait que Céline « gâcherait » son antisémitisme par des « obscénités » et des « cris d'hystérique ».

profonde avec les sources de l'esprit européen », Bernard Payr, qui travaille au service de propagande en France occupée se plaint du fait que Céline « gâcherait » son antisémitisme par des « obscénités » et des « cris d'hystérique ».

Durant cette période, Céline exprime ouvertement son soutien à l'Allemagne nazie. Lorsque celle-ci entre en guerre contre l'Union soviétique, en juin 1941, il déclare :

- « pour devenir collaborationniste, j’ai pas attendu que la Kommandantur pavoise au Crillon… On n’y pense pas assez à cette protection de la race blanche. C’est maintenant qu’il faut agir, parce que demain il sera trop tard. […] Doriot s’est comporté comme il l’a toujours fait. C’est un homme… il faut travailler, militer avec Doriot. […] Cette légion (la L.V.F.) si calomniée, si critiquée, c'est la preuve de la vie. […] Moi, je vous le dis, la Légion, c'est très bien, c'est tout ce qu'il y a de bien. ».

Il publie alors Les Beaux Draps, son troisième et dernier pamphlet antisémite (Nouvelles éditions françaises, 1941), dans lequel il exprime clairement sa sympathie pour l'occupant :

- « C’est la présence des Allemands qu’est insupportable. Ils sont bien polis, bien convenables. Ils se tiennent comme des boys scouts. Pourtant on peut pas les piffer… Pourquoi je vous demande ? Ils ont humilié personne… Ils ont repoussé l’armée française qui ne demandait qu’à foutre le camp. Ah, si c’était une armée juive alors comment on l’adulerait ! »

En 1943 Hans Grimm membre du SD à Rennes fournira à Louis Ferdinand Céline une autorisation pour se rendre en villégiature à Saint-Malo (zone d'accès limité à cette période du conflit). L’auteur lui offrira un exemplaire d'une première édition d'un de ses romans.

fournira à Louis Ferdinand Céline une autorisation pour se rendre en villégiature à Saint-Malo (zone d'accès limité à cette période du conflit). L’auteur lui offrira un exemplaire d'une première édition d'un de ses romans.

L'exil : Sigmaringen, puis le Danemark

Après le débarquement du 6 juin 1944, Céline, craignant pour sa vie, quitte la France le 14 juin 1944 et se retrouve d'abord à Baden-Baden, en Allemagne, avant de partir pour Berlin, puis pour Kraenzlin (le Zornhof de Nord), d'où il ne peut rejoindre le Danemark... Apprenant que le gouvernement français se forme à Sigmaringen, Céline propose alors à Fernand de Brinon, le représentant de Vichy pour la France occupée, d'y exercer la médecine ; celui-ci accepte. Céline gagne par le train Sigmaringen, voyage qu'il relate dans Rigodon ; là-bas, il côtoie le dernier carré des pétainistes et des dignitaires du régime de Vichy (D'un château l'autre)

dans Rigodon ; là-bas, il côtoie le dernier carré des pétainistes et des dignitaires du régime de Vichy (D'un château l'autre)

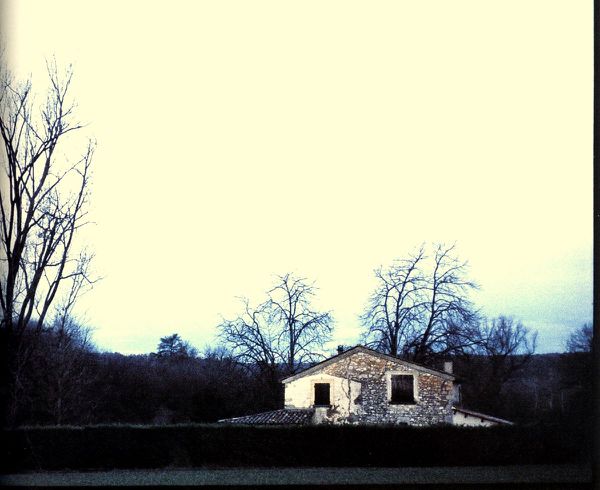

Ci-dessous le château de Sigmaringen où Céline fut emprisonné dès novembre 1944. C'est seulement après, le 22 mars 1945, qu'il quitte Sigmaringen pour le Danemark, occupé par les Allemands, afin de récupérer son or, qui y est conservé.

C'est seulement après, le 22 mars 1945, qu'il quitte Sigmaringen pour le Danemark, occupé par les Allemands, afin de récupérer son or, qui y est conservé.

Chronologiquement, la « trilogie » allemande commence par D'un château l'autre, se continue par Nord

et finit par le livre posthume Rigodon. Céline, dans Nord, fait plusieurs allusions à D'un château l'autre. Il atteint enfin le Danemark pour y vivre en captivité : près d'une année et demie de prison, et plus de quatre ans dans une maison au confort rudimentaire près de la mer Baltique.

au confort rudimentaire près de la mer Baltique.

Il vit dans un taudis qu'il ne peut chauffer, et est boycotté par le monde littéraire. En 1950, dans le cadre de l'Épuration, il est condamné, pour collaboration, à une année d'emprisonnement (qu'il a déjà effectuée au Danemark), à 50 000 francs d'amende, à la confiscation de la moitié de ses biens et à l'indignité nationale. Raoul Nordling, consul général de Suède à Paris, serait intervenu en sa faveur auprès de Gustav Rasmussen, ministre danois des affaires étrangères, pour retarder son extradition et aurait écrit en sa faveur au président de la Cour de justice qui le jugeait par contumace

Retour en France

En avril 1951, Tixier-Vignancour son avocat depuis 1948, obtient l'amnistie de Céline au titre de « grand invalide de guerre » (depuis 1914) en présentant son dossier sous le nom de Louis-Ferdinand Destouches sans qu'aucun magistrat ne fasse le rapprochement. De retour de Copenhague l'été suivant, Céline et son épouse - ils sont mariés depuis 1943- Lucette (née Almanzor, le 20 juillet 1912 à Paris) s'installent chez des amis à Nice en juillet 1951. Son éditeur Robert Denoël ayant été assassiné en 1945, il signe le même mois un contrat de cinq millions de francs avec Gaston Gallimard pour la publication de Féerie pour une autre fois, la réédition de Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit et d'autres ouvrages.

depuis 1948, obtient l'amnistie de Céline au titre de « grand invalide de guerre » (depuis 1914) en présentant son dossier sous le nom de Louis-Ferdinand Destouches sans qu'aucun magistrat ne fasse le rapprochement. De retour de Copenhague l'été suivant, Céline et son épouse - ils sont mariés depuis 1943- Lucette (née Almanzor, le 20 juillet 1912 à Paris) s'installent chez des amis à Nice en juillet 1951. Son éditeur Robert Denoël ayant été assassiné en 1945, il signe le même mois un contrat de cinq millions de francs avec Gaston Gallimard pour la publication de Féerie pour une autre fois, la réédition de Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit et d'autres ouvrages.

En octobre de la même année le couple s'installe dans un pavillon vétuste, route des Gardes, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine (à l'époque, département de la Seine-et-Oise). Inscrit à l'Ordre des médecins, le Docteur L.-F. Destouches, docteur en médecine de la Faculté de Paris accroche une plaque professionnelle au grillage qui enclot la propriété, ainsi qu'une plaque pour Lucette Almanzor qui annonce les cours de danse classique et de caractère que son épouse donne dans le pavillon.

c Il vit pendant plusieurs années des avances de Gallimard jusqu'à ce qu'il renoue avec le succès, à partir de 1957, grâce à sa « Trilogie allemande », dans laquelle il romance son exil.

c Il vit pendant plusieurs années des avances de Gallimard jusqu'à ce qu'il renoue avec le succès, à partir de 1957, grâce à sa « Trilogie allemande », dans laquelle il romance son exil.

Publiés successivement et séparément, D'un château l'autre (1957), Nord (1960) et Rigodon (1969) forment en réalité trois volets d'un seul roman. Céline s'y met personnellement en scène comme personnage et comme narrateur.

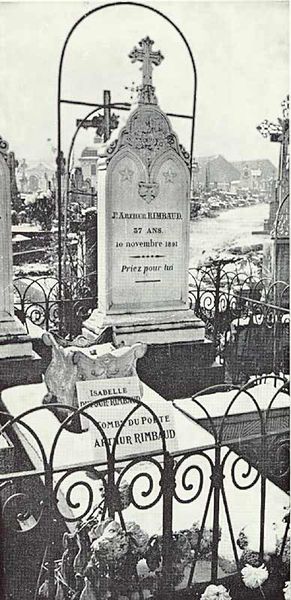

Louis-Ferdinand Destouches décède à son domicile de Meudon, le 1er juillet 1961, vraisemblablement des suites d'une artériosclérose cérébrale - bien que d'autres pathologies soient parfois évoquées - laissant veuve Lucette Destouches. Il est enterré au cimetière des Longs Réages, à Meudon ; le pavillon qu'il occupait brûlera en mai 1968, détruisant alors ses lettres et manuscrits.

Le style Céline]

Le style littéraire de Louis-Ferdinand Céline est souvent décrit comme ayant représenté une « révolution littéraire ». Il renouvelle en son temps le récit romanesque traditionnel, jouant avec les rythmes et les sonorités, dans ce qu'il appelle sa « petite musique ». Le vocabulaire à la fois argotique et scientifique, familier et recherché, est au service d'une terrible lucidité, oscillant entre désespoir et humour, violence et tendresse. Révolution stylistique et réelle révolte (le critique littéraire

Un témoignage inédit sur l'enterrement de Céline

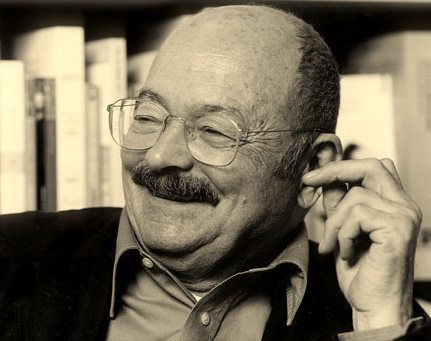

PAR ROGER GRENIER. C'était il y a exactement cinquante ans. Début juillet 1961, ils étaient une poignée aux obsèques de Céline. Parmi eux se trouvait l'écrivain Roger Grenier, qui se souvient du Bas-Meudon, de Lucien Rebatet, de la pluie fine et du corbillard qui avance dans le petit matin.

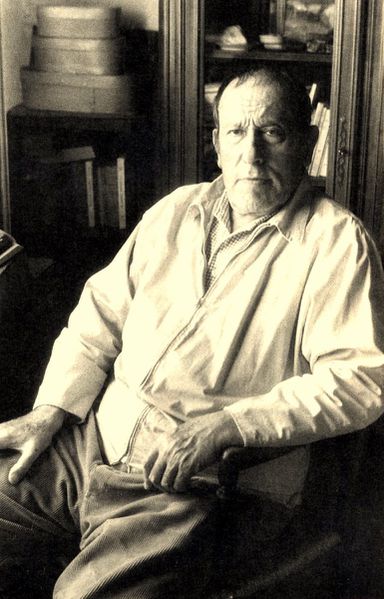

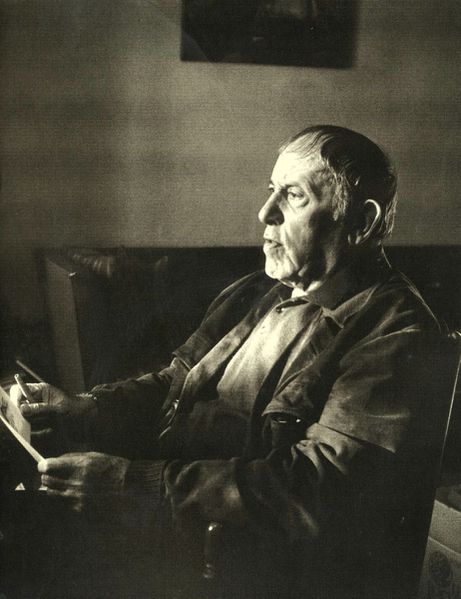

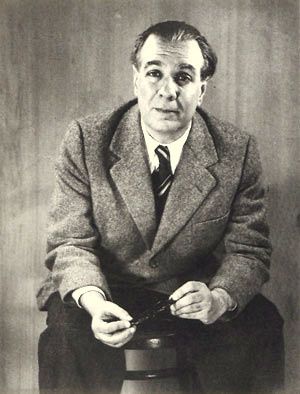

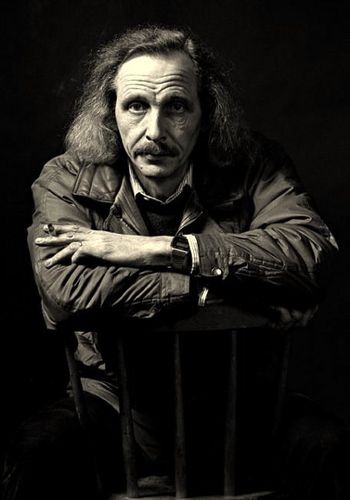

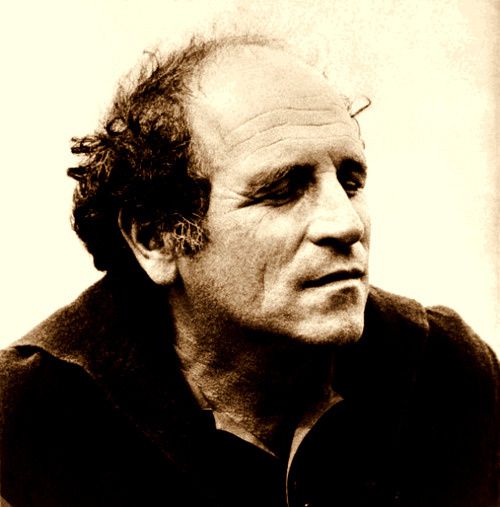

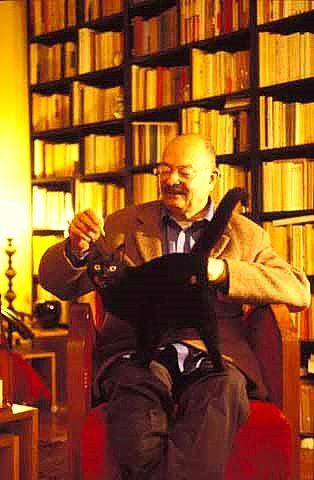

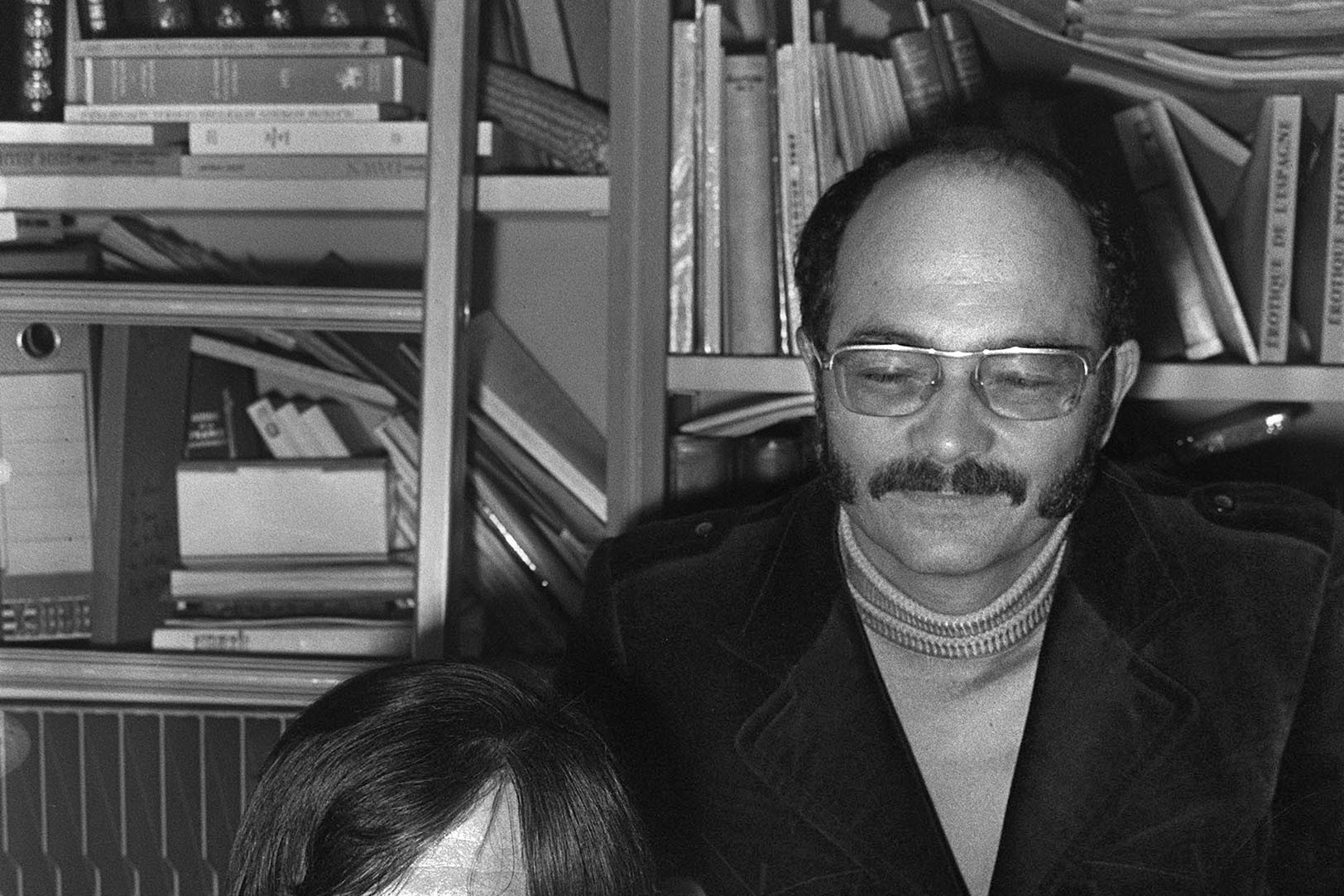

Mort le 1er juillet 1961, Louis-Ferdinand Céline fut enterré trois jours plus tard, dans la discrétion, à Meudon. La photographie qui le montre ici chez lui avait été prise l'été précédent, en juillet 1960, par Pierre Duverger. © collection Pierre DUVERGER / Fonds Louis-Ferdinand Celine / IMEC Images

Mort le 1er juillet 1961, Louis-Ferdinand Céline fut enterré trois jours plus tard, dans la discrétion, à Meudon. La photographie qui le montre ici chez lui avait été prise l'été précédent, en juillet 1960, par Pierre Duverger. © collection Pierre DUVERGER / Fonds Louis-Ferdinand Celine / IMEC ImagesD'UN ENTERREMENT L'AUTRE

Quand André Gide est mort, en 1951, le seul journaliste disponible à «France-Soir» était un spécialiste du fait divers, d'ailleurs excellent. On l'expédia rue Vaneau. Il ne rappela que le soir:«Aucun intérêt, c'est une mort naturelle.» C'est sans doute pour éviter un tel malentendu que, pour l'enterrement de Céline, comme j'étais catalogué littéraire, c'est moi qui fus envoyé.

Céline est mort le samedi 1er juillet 1961.Ses voisins ne l'ont su que lorsqu'ils ont vu apporter son cercueil. Lucette Almanzor aurait voulu un enterrement le plus intime possible, sans journalistes. Mais il a dû y avoir une fuite. Je pense que Roger Nimier a prévenu Pierre Lazareff. Bref, avec mon ami André Halphen, de «Paris-Presse», nous n'étions que deux reporters.

Je revois le Bas-Meudon, sous une petite pluie, tôt le matin. Sortant de la villa Maïtou, pavillon vieillot, 23 ter route des Gardes, descendant le jardin banlieusard pour rejoindre le corbillard, le cercueil était suivi d'un tout petit nombre de personnes: la fille de Céline, née d'un premier mariage, Roger Nimier, Marcel Aymé, Claude Gallimard, Max Revol, Jean-Roger Caussimon et la comédienne Renée Cosima, qui était la femme de Gwenn-Aël Bolloré. J'ai reconnu aussi Lucien Rebatet. En novembre 1946, j'avais assisté au procès de «Je suis partout» et je l'avais vu condamner à mort.

Cosima, qui était la femme de Gwenn-Aël Bolloré. J'ai reconnu aussi Lucien Rebatet. En novembre 1946, j'avais assisté au procès de «Je suis partout» et je l'avais vu condamner à mort.

|

| Né en 1919, écrivain et éditeur chez Gallimard, Roger Grenier a été journaliste à "France-Soir" après avoir fait ses débuts, au côté d'Albert Camus, à "Combat". (DR) |

Suivi de quelques voitures , le corbillard entama la montée, à travers les rues de Meudon, vers le cimetière des Longs-Réages. Il continuait à pleuvoir. Le convoi n'est pas passé par l'église, et il n'y a pas eu de discours. A peine au cimetière, le cercueil a été glissé dans la fosse. Quelques fleurs

, le corbillard entama la montée, à travers les rues de Meudon, vers le cimetière des Longs-Réages. Il continuait à pleuvoir. Le convoi n'est pas passé par l'église, et il n'y a pas eu de discours. A peine au cimetière, le cercueil a été glissé dans la fosse. Quelques fleurs et c'en fut fini à jamais du docteur Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, dont la vie fut si longtemps pleine de bruit et de fureur. Il était à peine 9 heures du matin. Dans mon reportage de «France-Soir», je m'étais permis d'écrire: «Il est toujours triste d'être obligé d'avoir honte d'un grand écrivain.»

et c'en fut fini à jamais du docteur Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, dont la vie fut si longtemps pleine de bruit et de fureur. Il était à peine 9 heures du matin. Dans mon reportage de «France-Soir», je m'étais permis d'écrire: «Il est toujours triste d'être obligé d'avoir honte d'un grand écrivain.»

L'après-midi de ce mardi 4 juillet, je suis allé interviewer, dans un hôtel parisien, Karen Blixen, qui, dans son grand âge, ressemblait à la momie de Ramsès II.

Céline est mort à Meudon le 1er juillet. Le 2, à Ketchum (Idaho), Ernest Hemingway mettait fin à ses jours. Une semaine après avoir assuré le reportage de l'enterrement de Céline, j'étais à Pampelune en train d'enregistrer pour la radio une messe que le matador Antonio Ordoñez faisait célébrer, dans la chapelle San Fermin de l'église San Lorenzo, à la mémoire de son célèbre afcionado. Orson Welles était là, ainsi que quelques vedettes du cinéma et de la littérature qui semblaient s'être donné le mot pour se retrouver à la Feria de Pampelune, en souvenir d'Ernesto.

mettait fin à ses jours. Une semaine après avoir assuré le reportage de l'enterrement de Céline, j'étais à Pampelune en train d'enregistrer pour la radio une messe que le matador Antonio Ordoñez faisait célébrer, dans la chapelle San Fermin de l'église San Lorenzo, à la mémoire de son célèbre afcionado. Orson Welles était là, ainsi que quelques vedettes du cinéma et de la littérature qui semblaient s'être donné le mot pour se retrouver à la Feria de Pampelune, en souvenir d'Ernesto.

Roger Grenier

Dernier livre paru: «le Palais des livres»

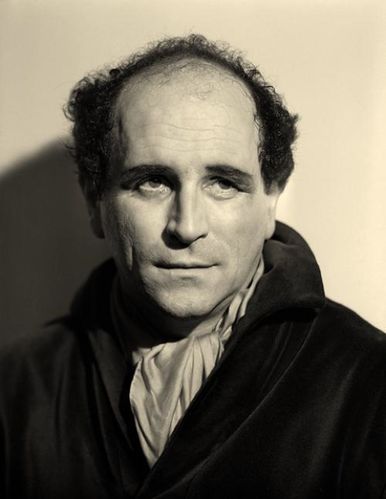

Artaud à Marseille à 18 ans, en Juillet 1914 .

Artaud à Marseille à 18 ans, en Juillet 1914 .

1926

1926

Portrait par Man Ray

Portrait par Man Ray

Artaud à l'Asile d'Ivry-sur-Seine et à Rodez

Artaud à l'Asile d'Ivry-sur-Seine et à Rodez

h

h

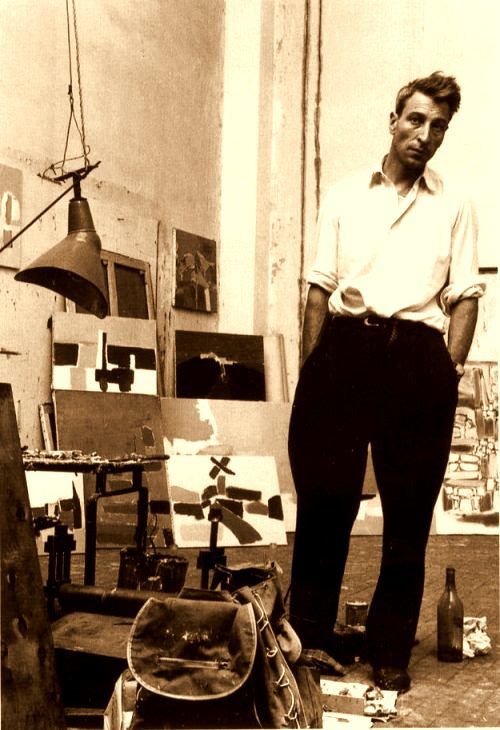

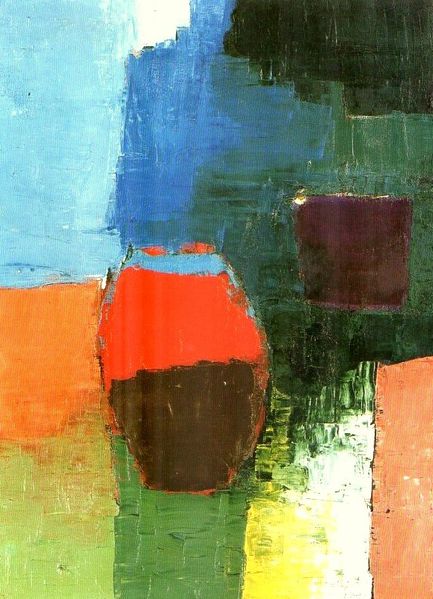

Nature morte aux bocaux 1953

Nature morte aux bocaux 1953

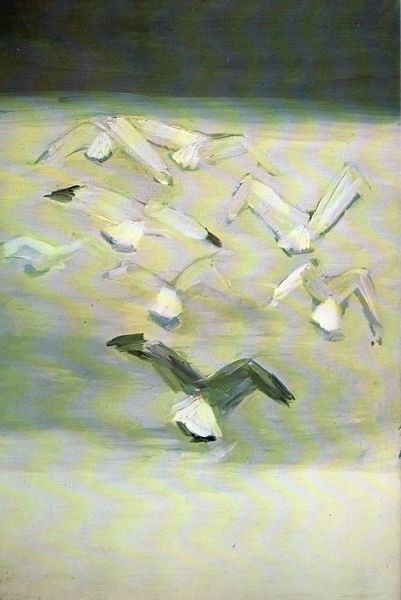

Nature morte en gris 1953

Nature morte en gris 1953

La route d'Uzès

La route d'Uzès La Seine à Paris 1954

La Seine à Paris 1954 Les Martigues 1954

Les Martigues 1954

Temple sicilien

Temple sicilien

v

v

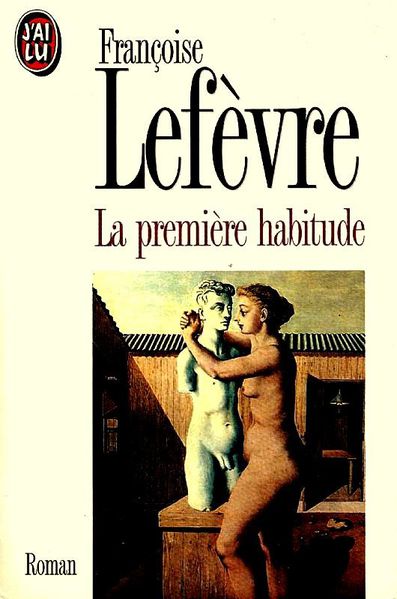

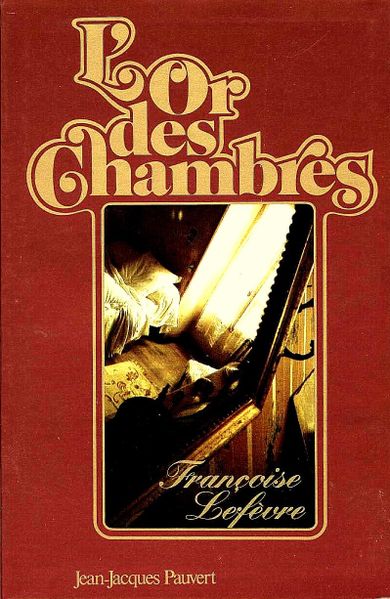

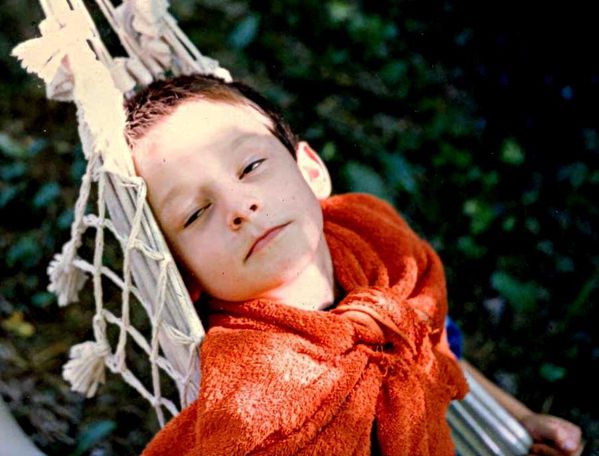

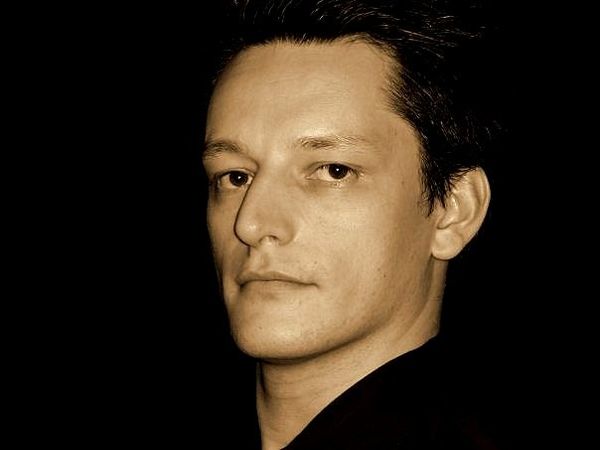

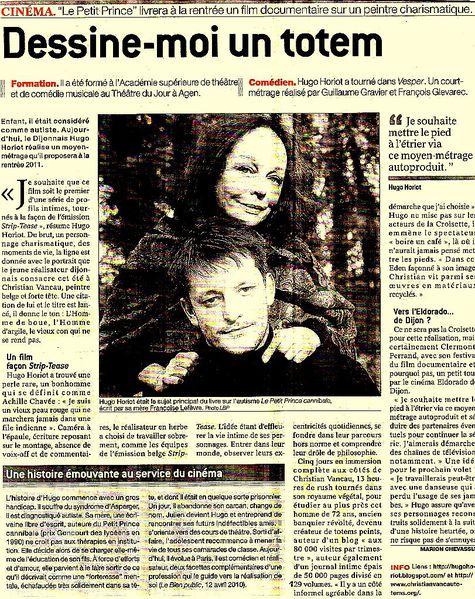

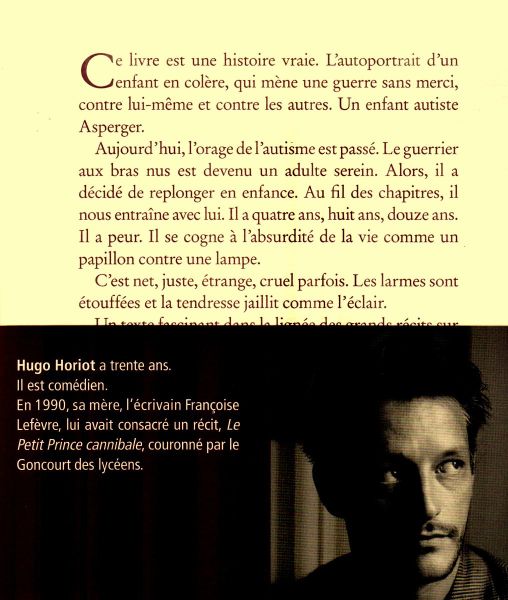

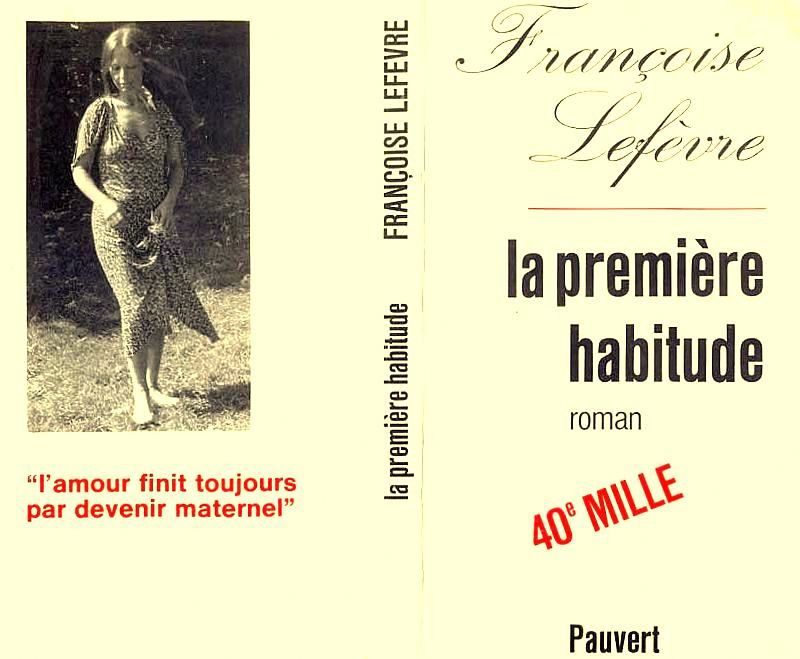

Hugo et sa maman Françoise Lefèvre, ce

28 mai 2013 aux Editions Les Arènes, au 27 de la rue Jacob à Paris

Hugo et sa maman Françoise Lefèvre, ce

28 mai 2013 aux Editions Les Arènes, au 27 de la rue Jacob à Paris

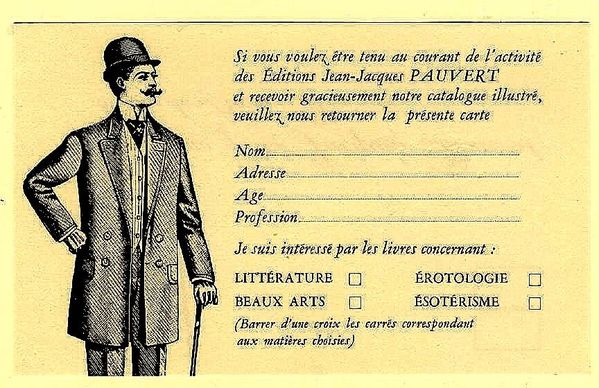

Jean-Jacques Pauvert : Ah mais oui, mais ça c’était Paulhan tout craché ! Il me parle du manuscrit pendant un an, et me dit « C’est pour vous » et c’est vrai que c’était un livre pour moi. Et puis un jour, je le rencontre, je me souviens, c’était rue Jacob, il avait le manuscrit sous le bras, et il me dit : « Justement, je l’ai. Vous verrez, ça va vous plaire». Je rentre, je le lis aussitôt. Le soir même je le passe à ma femme, on l’avait lu tous les deux, c’était ahurissant. Je l’appelle le lendemain en lui disant : « Vous avez raison ce livre est pour moi ». Il me dit : [Pauvert imite Paulhan] : « Oui alors, il y a un petit ennui, oh pas grand-chose, il y a un éditeur qui a le contrat ». Moi, je fonce voir l’éditeur en question, j’étais prêt à mettre le feu chez lui, et je tombe sur un type charmant, mais bon Histoire d’O pour lui, ce n’était rien du tout, parce qu’il ne

Jean-Jacques Pauvert : Ah mais oui, mais ça c’était Paulhan tout craché ! Il me parle du manuscrit pendant un an, et me dit « C’est pour vous » et c’est vrai que c’était un livre pour moi. Et puis un jour, je le rencontre, je me souviens, c’était rue Jacob, il avait le manuscrit sous le bras, et il me dit : « Justement, je l’ai. Vous verrez, ça va vous plaire». Je rentre, je le lis aussitôt. Le soir même je le passe à ma femme, on l’avait lu tous les deux, c’était ahurissant. Je l’appelle le lendemain en lui disant : « Vous avez raison ce livre est pour moi ». Il me dit : [Pauvert imite Paulhan] : « Oui alors, il y a un petit ennui, oh pas grand-chose, il y a un éditeur qui a le contrat ». Moi, je fonce voir l’éditeur en question, j’étais prêt à mettre le feu chez lui, et je tombe sur un type charmant, mais bon Histoire d’O pour lui, ce n’était rien du tout, parce qu’il ne  Jean-Jacques Pauvert : Je crois avoir été un bon commerçant, oui. Quelques fois avec un peu d’avance évidemment. Lorsque je publie Histoire d’O en 54, j’étais persuadé que ce serait un choc ahurissant, que j’allais en faire 100 000, 200 000, un million même, que sais-je. Là-dessus, je le tire à 5000 assez prudemment, et heureusement car les ennuis commencent dix-huit mois après avec le prix des Deux Magots parce que jusque là personne ne s’était aperçu qu’il était sorti un livre qui s’appelait Histoire d’O. Il fallait attendre. J’ai attendu 20 ans.

Jean-Jacques Pauvert : Je crois avoir été un bon commerçant, oui. Quelques fois avec un peu d’avance évidemment. Lorsque je publie Histoire d’O en 54, j’étais persuadé que ce serait un choc ahurissant, que j’allais en faire 100 000, 200 000, un million même, que sais-je. Là-dessus, je le tire à 5000 assez prudemment, et heureusement car les ennuis commencent dix-huit mois après avec le prix des Deux Magots parce que jusque là personne ne s’était aperçu qu’il était sorti un livre qui s’appelait Histoire d’O. Il fallait attendre. J’ai attendu 20 ans.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

La Mairie d'Ussy

La Mairie d'Ussy

La différence du comportement des bobacs dans l'Iénisséi et dans la mer montre bien qu'ils ne

sont pas la proie d'un réflexe d'aoutodestruction anarchique.

La différence du comportement des bobacs dans l'Iénisséi et dans la mer montre bien qu'ils ne

sont pas la proie d'un réflexe d'aoutodestruction anarchique.

Et ce 13 Juin les belges vont se précipiter dans leurs bureaux de vôte...., COMME DES BOBACS

Et ce 13 Juin les belges vont se précipiter dans leurs bureaux de vôte...., COMME DES BOBACS